POURQUOI REENSAUVAGER ?

Vous comme nous connaissons les chiffres par cœur et, parfois, ce cœur a peine à battre sans bondir dans notre poitrine à leur seule évocation. Pour notre part, bien plus que le nombre de particules par millions dans l’atmosphère, que la dangerosité du méthane par rapport au CO2, ou encore la taille du 7ème continent de plastique, c’est l’idée que le monde sauvage soit en train de disparaître au profit d’un monde domestiqué, anthropisé, aseptisé, qui nous empêche de respirer.

Une fois croisé ce mot, “solastalgie”, nous l’avons fait nôtre : peut-être êtes-vous, vous aussi, pris d’une profonde tristesse, voire de détresse psychique, en observant le monde autour de vous se dégrader. La quête vaine d’un objet que nous voyons fondre comme neige au soleil.

Amis lecteurs, partagez-vous notre désarroi quant au fait que nous malmenions ainsi la seule infime pellicule de vie connue à ce jour dans l’immense univers ?

Nous voilà devenus l’espèce de tous les records :

- la plus prédatrice d’entre toutes

- la première cause de changement climatique

- la première force géologique capable de façonner la croûte terrestre, davantage que la tectonique des plaques et autres éruptions volcaniques

Peut-on vraiment s’enorgueillir de tels exploits ?

Loin de nous l’idée de vouloir plomber le moral de quiconque, pourtant il semble inévitable de partir d’un constat commun avant de pouvoir esquisser la possibilité d’un autre rapport au monde. Alors faisons vite.

Par quoi commencer ? Les insectes ? Cette part du monde sauvage mal-aimée, si grouillante qu’elle semble aussi répugnante qu’inextinguible ? 80% d’entre eux ont disparus d’Europe ces 30 dernières années. On annonce leur extinction possible pour la fin du siècle. À quoi s’attendre quand on bétonne des zones humides et qu’on retire toute fleur sauvage des champs de blé à coups de glyphosate ? Pas d’adventices, pas d’insectes.

Les oiseaux ? Un tiers d’entre eux, envolés, rien qu’en Europe, ces 20 dernières années. Pas d’insectes, pas d’oiseaux. En l’absence d’espaces sauvages, le silence des campagnes.

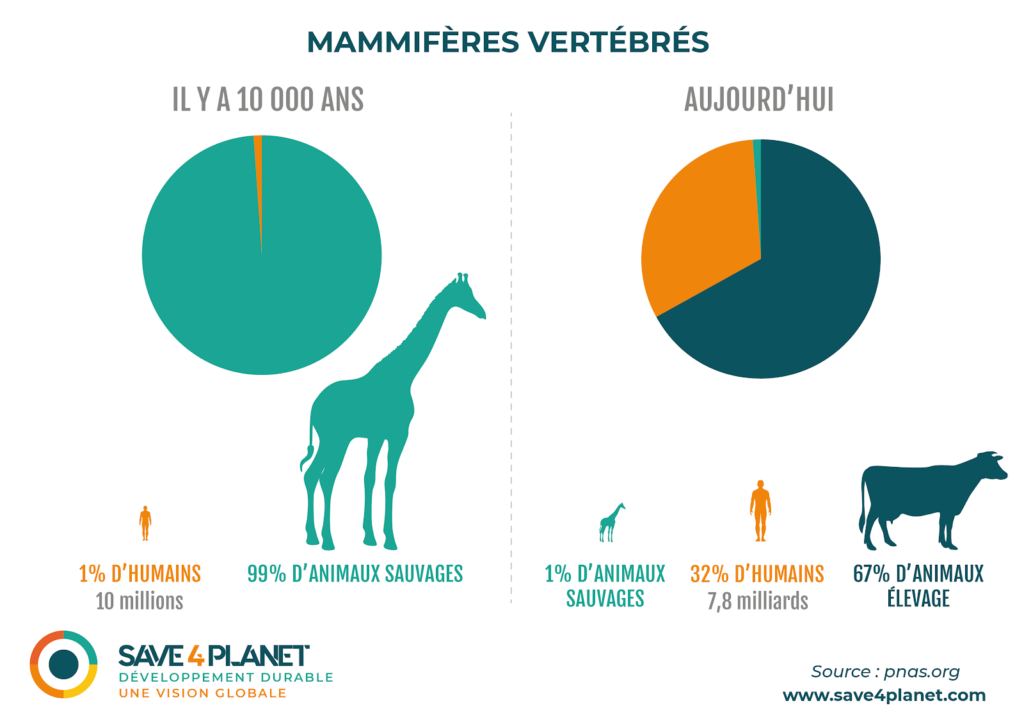

Tout va-t-il mieux en dehors de l’Europe ? Mammifères, poissons, amphibiens, reptiles… le nombre d’animaux sauvages a chuté de 60 % depuis les années 1970 à l’échelle de la planète. D’ici 2100, entre 40 et 70% des espèces actuellement connues auront disparu. Et ce chiffre si incroyable que l’on pourrait d’abord croire à une faute de frappe en en prenant connaissance : la part du poids des animaux sauvages dans la biomasse totale des vertébrés vivant sur terre ne représente plus que 4%. Vous avez bien lu. Il y a 10 000 ans à peine, ils représentaient 99% et l’Humanité seulement 1%. Si nous pesons aujourd’hui 36% dans la balance de la biomasse des vertébrés terrestres, nous croulons sous le poids de notre bétail : 60%. Cruelle illustration de l’écrasante victoire du domestique sur le sauvage dans le monde animal.

Si, à première vue, l’empathie pour nos cousins animaux est plus légitime, n’ oublions pas que l’hubris de notre espèce pèse tout autant sur le règne végétal.

Certes, tant que nous voudrons respirer, nous tolérerons les plantes. Mais en leur distribuant bons et mauvais points. Bonnes et mauvaises herbes. D’autant qu’une bonne plante peut être rendue meilleure encore si, à l’instar des animaux domestiqués, la génétique lui vient en aide. Là encore, le sauvage effraie. Sa diversité terrifie. Monocultures et sylvicultures sont à l’agriculture ce que Le Corbusier est à l’architecture : un fascisme niant le caractère spontané et aléatoire de la vie.

On nous dira que la planète est plus verte aujourd’hui qu’il y a 20 ans. C’est confondre quantité et qualité. Tout ce qui pré-existe à la volonté humaine fait peur et doit être remplacé par un simulacre de naturalité Lecorbusiannisée. Exit les forêts anciennes, sous prétexte fallacieux que les jeunes forêts séquestreraient davantage de carbone ! Adieu le poumon vert de la planète, depuis qu’un président d’extrême-droite brésilien a taxé la forêt amazonienne de « territoire improductif et désertique [qui] gagnerait grandement à être intégré au système économique national ».

Bonjour les plantes d’intérieur et les espaces verts !

Au fond, malgré les bienfaits d’un parc urbain sur notre niveau de sérotonine, il ne s’agit là que de nature anthropisée, d’un arbre centenaire entouré d’arbustes sélectionnés pour satisfaire aux critères esthétiques de l’époque – des miettes, une nature humiliée. La forêt vaudrait-elle mieux ? On y a dessiné des circuits que nous empruntons pour nous réjouir de cette nature de carte postale et ne pas tourner la tête vers des hectares entiers de coupes à blanc qui demain seront à nouveau des champs d’arbres plantés en rang d’oignon, même essence, même âge. Zéro diversité. Zéro beauté. Se satisfaire de cette nature aménagée pour les loisirs, ce serait un peu comme se contenter de compléments alimentaires en guise de repas : tous les besoins nutritifs sont là, mais manque l’essentiel – la saveur.

Or nous ne voulons pas nous satisfaire d’une illusion de nature. Nous rêvons de son caractère spontané, hors de contrôle, savoir que nous avons à faire là à une force qui nous dépasse, quand bien même le résultat ne nous mettrait pas à l’aise : marécages, broussailles, forêts sombres…

Le parc, c’est l’anxiolytique. La friche, la porte d’entrée vers un sentiment océanique et une résonance « immensifiante ».

Quels humains deviendrions-nous si nous achevions de faire le monde à notre image sans plus avoir accès à l’expérience de l’inconnu et de l’altérité ?

Alors que faire ? Rien.

Avec le temps, nous avons développé l’intime conviction que la meilleure des solutions est aussi simple dans les faits que difficile à accepter par notre culture : la voie sauvage comme chemin ; le non-agir pour boussole.

Si nous disons que cette solution est aujourd’hui difficile à accepter, c’est parce que notre culture vit dans l’illusion qu’à chaque problème rencontré correspond une solution adéquate qui reste à inventer. Et peu importe que cette solution engendre de nouveaux problèmes puisqu’ils seront l’occasion d’imaginer de nouvelles solutions.

Cette illusion est soit le fruit de l’orgueil – “nous nous sentons exister quand nous avons l’impression de contrôler la situation, et voyons dans tout déséquilibre l’occasion de prouver notre supériorité à reprendre le contrôle” – soit celui de la culpabilité – “nous avons tellement causé de dégâts que nous ne pouvons pas ne pas réparer”.

Toutes les idées, des plus sérieuses aux plus farfelues, occupent en ce moment même les cerveaux de millions d’ingénieurs en quête d’un progrès durable sur le front du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité : recréation d’espèces disparues, géo-ingénierie, transhumanisme…

Or nous parlons là de problèmes globaux, donc de tailles qui n’ont jamais eu à être traitées jusque là et qu’aucun laboratoire ne peut accueillir en son sein sauf à penser qu’un gros problème se traite avec les mêmes solutions qu’un petit – en multipliant la taille des solutions proportionnellement à celle des problèmes.

La taille des problèmes en dit en fait plus long sur celle des ego qui cherchent à les traiter que sur celles des solutions à trouver. Expliquons-nous : la taille de l’intervention crée des différences qualitatives et pas seulement quantitatives. En doublant sans cesse les quantités de la recette, vous ne pouvez pas vous attendre à obtenir le même gâteau en plus gros. Une brise est différente d’un ouragan ; un ruisseau d’une inondation. À mesure qu’elle grossit, une organisation acquiert de nouvelles propriétés, plus de complexité et de difficultés. Et les systèmes complexes, peu importe leur taille, ne peuvent pas être gérés par un contrôle imposé. Les systèmes complexes se régulent d’eux-mêmes, par un besoin de cohérence et non de coercition. Prenons un exemple…

Dans les années 90, lorsque le trou dans la couche d’ozone, créé par une libération excessive de produits de synthèse dans l’atmosphère, est devenu un enjeu sanitaire majeur pour la planète, la solution n’a pas été de recoudre ou reboucher le trou. En 1994, il a été décidé, au niveau international, d’arrêter de produire des CFC (chlorofluorocarbures), pour éviter que le trou ne s’agrandisse. Retirer de l’équation l’action en cause. Non-agir.

Qu’a-t-on observé depuis ? Que le rythme d’agrandissement du trou dans la couche d’ozone a baissé, avant de se stabiliser, puis de se résorber de lui-même, et ce, plus vite encore que ne l’avaient prédit les scientifiques. Voilà ce que peuvent le sauvage et le non-agir à l’échelle de la planète. Mais qu’en est-il de l’échelon local, celui de l’écosystème ?

De récentes études [Jones HP et al. 2018 Restoration and repair of Earth’s damaged ecosystems. Proc. R. Soc. B 285: 20172577] ont comparé les résultats de deux méthodes de restauration écologique d’écosystèmes dégradés : d’un côté, des interventions humaines pour ramener un milieu vers un état de référence pré-perturbation ; de l’autre, une restauration passive, c’est-à-dire laisser faire la nature et la succession écologique pour cautériser. Les résultats montrent que le sauvage fait aussi rapide et aussi bien, sinon mieux, qu’une intervention anthropique, et qu’en cas de résultats comparables, on a dans un cas d’immenses sommes d’argent dépensées et dans l’autre une gratuité totale des services écosystémiques.

À mesure que la science se penche sur ce que fait la nature quand les humains retiennent leur volonté de contrôle, la liste des bienfaits de la naturalité ne cesse de s’allonger.

Dans ce cas, qu’aurions-nous à perdre, sinon une fierté mal placée, à tenter l’intenté : reculer d’un pas et observer la vie se mettre en scène elle-même selon ses propres nécessités ? Et travailler sur nous-mêmes pour être les meilleurs acteurs possibles, au service de l’histoire du Vivant, et non en quête du premier rôle ?

Voilà donc l’essentiel du propos de la Voie Sauvage : le passage d’un rapport de domestication du monde à un processus de réensauvagement est la clé d’un épanouissement durable de l’humanité et des millions d’autres espèces connues ou encore inconnues à ce jour.

Bien sûr, le propos n’est pas neuf : “Le salut du monde réside dans l’état sauvage”, disait déjà Thoreau il y a 150 ans. Forcé de constater qu’il n’a pas été entendu. Alors comment faire en sorte que l’idée du sauvage comme voie à suivre puisse aujourd’hui prendre racine ?

En structurant l’idée du réensauvagement : 1/ en la dotant d’une définition claire et 2/ en proposant une méthode d’appropriation, pas à pas – de l’individu au collectif, de la connaissance à l’action.

En effet, pour convaincre, nous devons avant tout doter la notion de sauvage d’une définition à même de lever les fantasmes de menaces qu’elle véhicule lorsque ses contours restent flous.

Si cela peut suffire à rassurer sur le plan théorique, rien ne pourra en revanche remplacer la pratique pour incarner la part sauvage du monde et la faire entrer dans nos vies. Ce processus de réensauvagement, devenu contre-intuitif, noyé sous les couches de vernis de l’anthropocentrisme, ne peut alors s’imaginer qu’en suivant une méthode progressive, sous peine d’éveiller un rejet immédiat de la société et de renforcer ses mécanismes de défense contre le lâcher-prise.

C’est à cette définition et au cadrage de cette méthode que nous vous invitons à présent.

POUR UNE DÉFINITION DU SAUVAGE

Étymologiquement, est sauvage celui qui habite la forêt (silva, en latin). Historiquement, les humains ont donc été des sauvages, puisque cette forêt nous a si longtemps servi 1/ de refuge et 2/ de subsistance.

1/ Ce refuge a par la suite été trouvé derrière les murs des villes. Des murs marquant une séparation entre nature et culture. Des villes devenues le symbole de la civilisation.

2/ Notre subsistance faite de cueillette et de glanage a peu à peu été remplacée par l’agriculture à mesure que nous défrichions la forêt pour y installer des champs et nous sédentariser.

Nous n’avons donc cessé de faire reculer la forêt, nous retranchant derrière des murs, et installant une zone-tampon entre elle et nous appelée campagne.

Dès lors, le sauvage est devenu celui qui vit hors des murs de la culture, qui n’est pas civilisé, celui qui marque la frontière entre l’humanité et l’animalité.

On connaît les histoires (parfois vraies) de ces enfants sauvages trouvés en forêt, nus, sales, poussant des grognements, puis éduqués pour retrouver le chemin de la civilisation.

Dans l’imaginaire commun, le sauvage sert donc de repoussoir. Il est forcément péjoratif. On ne doit lui trouver que des défauts, ou en tout cas une incomplétude, sans quoi il amènerait à s’interroger sur le bien-fondé de la civilisation comme point cardinal de l’Histoire. Il n’y a qu’à voir comment l’extrême-droite s’est emparé et a popularisé le terme d’ensauvagement pour évoquer la montée des violences et de la délinquance dans certains quartiers.

Pourtant, il nous semble que le sauvage a droit à une définition bien plus claire et positive, un cadre qui viendrait le valoriser là où on le voit plus, et le dissocier une fois pour toutes de la notion de barbarie.

Chat sauvage. Plante sauvage. Vie sauvage. Nature sauvage. Et si le “sauvage” n’était rien d’autre que ce qui n’a pas été domestiqué, c’est-à-dire qui échappe à la volonté humaine ? Partant de là, et si la nature était tout aussi sauvage dans une forêt primaire que dans une friche urbaine ? Et si le pissenlit poussant entre deux pavés d’une rue parisienne était plus sauvage qu’une plantation d’arbres en rang d’oignons vouée à l’exploitation ? Et la fourmi plus que le lion qui tourne en rond dans la cage du zoo ?

Sauvage pourrait donc se définir par opposition à son contraire : domestiqué.

L’histoire de nos sociétés n’est-elle pas un long processus de domestication ? De plantes et d’animaux. La carotte devint charnue et orange, la banane sans pépins, le loup devint chien et l’aurochs, vache.

Partant de là, plantes et animaux ne sont pas les seuls à avoir été domestiqués par notre espèce. La grande majorité des humains vivant sur la planète s’est elle-même domestiquée au cours du long processus de civilisation(s).

« J’ai trouvé le chaînon manquant entre le singe et l’Homme : c’est nous ! », disait Konrad Lorenz, le père de l’éthologie. Quelle belle provocation pour affirmer que nous ne sommes pas aussi évolué que nous le croyons. Pire : que nous avons très certainement régressé de notre plein potentiel. En effet, il note que si l’évolution de l’homme depuis un million d’années fut propulsée par l’ajout génétique d’instincts typiquement humains, celle de l’homme civilisé depuis dix mille ans est caractérisée par une dégénérescence génétique. Cela serait dû, selon lui, au fait que, nous soustrayant à la sélection naturelle exercée par un environnement sauvage, la civilisation opère une sélection sociale basée sur ses propres critères, des critères correspondant aux conditions de sa propre perpétuation. Pour illustrer sa théorie, Lorenz souligne que les animaux domestiqués se caractérisent souvent par :

- des problèmes alimentaires et un manque de contrôle des mécanismes de l’appétit pouvant entraîner l’obésité ;

- des problèmes de régulation de la sexualité et une hypersexualisation ;

- une régression infantile des individus, les adultes se comportant comme des individus immatures (dépendance parentale et activité ludique).

Ne pouvons-nous voir là le reflet de la trajectoire prise par notre société ?

Il y aurait donc des humains domestiqués et des humains, certes peu nombreux, encore sauvages. Sans que cela soit une insulte ni ne représente un danger pour qui que ce soit.

Ce n’est pas un gros mot que de vouloir “se réensauvager”. Il s’agit simplement de faire la paix avec l’idée que nous sommes des animaux, de grands singes, et qu’à ce titre, nos gènes nous définissent d’une façon que l’environnement que nous nous sommes bâtis tente de nier. Nos cerveaux sont restés les mêmes depuis la Préhistoire, et les études sur l’impact de la nature sur notre bien-être le prouvent : nous ne parvenons pas à suivre le rythme de notre propre artificialisation.

À l’heure où certains parlent de palier au problème en nous rêvant transhumains, ou humains augmentés – plus artificiels pour s’adapter à un monde abîmé -, prenons conscience, au contraire, qu’il est urgent de redevenir pleinement humain. D’aiguiser de nouveau nos sens, émoussés par une délégation de notre rapport au monde à la technologie. De faire du face-à-face, du dialogue et de l’empathie les liens de nos vrais réseaux sociaux. N’ayons pas peur de cette part de sauvage que nous sentons en nous dans un monde globalisé qui nous préférerait uniformes et domestiqués à l’extrême.

De même, ce n’est nullement une menace que de vouloir un monde “réensauvagé”. C’est au contraire souhaiter un monde en paix. C’est appeler de nos vœux un monde dans lequel le spontané vient contrebalancer les excès par lesquels la main mise de l’Homme – sur tout, partout – a plongé notre planète dans un déséquilibre profond. C’est accepter d’habiter cette planète en voisin et non en propriétaire. C’est souhaiter, non pas la fin des villes, mais seulement du tout minéral, et laisser une part à l’imprévu. C’est apprécier que la vie soit plus riche de toutes ses différences. C’est nous sentir partie intégrante d’une communauté bien plus large que l’Humanité et apprécier l’interdépendance de toutes les espèces comme un merveilleux filet de sécurité qui, en cas de chute, nous permet de rebondir jusqu’aux étoiles.

À l’heure où la civilisation pourrait devenir synonyme d’une barbarie insidieuse, il n’est que temps de réinviter le sauvage dans nos vie pour retrouver le chemin d’une humanité et d’un monde durables.

LE TRIANGLE DES 3 ESP- : ESPECES-ESPACES-ESPRITS

ESPÈCES

Comment s’assurer de la présence du sauvage autour de nous ? La méthode la plus évidente aujourd’hui consiste à compter le nombre d’espèces présentes sur un territoire donné et de relations entre elles pour vérifier la bonne santé de la biodiversité locale. Nous avons vu plus haut que tous les voyants sont malheureusement au rouge avec des diminutions drastiques des populations d’espèces sauvages, pouvant aller jusqu’à l’extinction desdites espèces.

Une autre méthode consiste à observer le ratio entre espèces sauvages et et espèces domestiques vivant sur un même territoire. L’image suivante traduit parfaitement le déséquilibre que nous avons engendré avec la révolution néolithique et l’élevage d’animaux qui a accompagné l’expansion de l’agriculture.

Dès lors que l’on prend conscience des cette disproportion alarmante, comment concevoir un rééquilibrage pour laisser plus de place au sauvage ? Précisément en lui laissant plus de place…

ESPACES

Car qui dit espèces sauvages, dit habitat et nourriture nécessaires, autrement dit : espaces sauvages. Impossible d’imaginer le tissage d’un réseau d’espèces sauvages sans qu’elles ne s’appuient sur des espaces à forte naturalité.

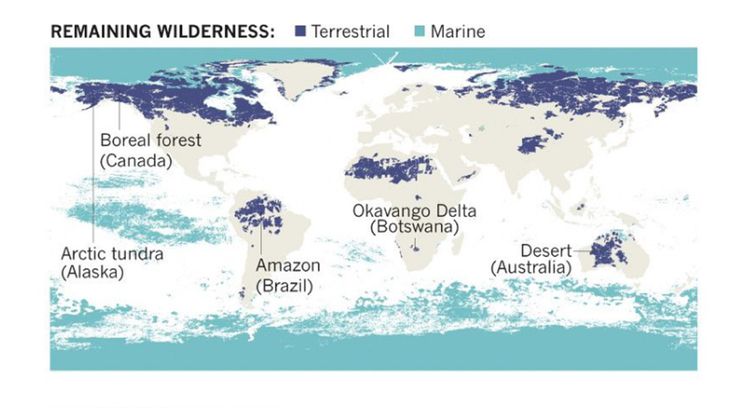

Or, entre 1993 et 2009, 3,3 millions de kilomètres carrés – soit la surface de l’Inde – ont perdu leur caractère sauvage, selon une étude publiée en 2018 dans la revue scientifique « Nature » par des chercheurs de l’université du Queensland (Australie). Les espaces sauvages ne représentent plus que 23 % de la surface terrestre (hors Antarctique). C’était 85 %, il y a un siècle. En cause : l’étalement urbain, la déforestation, l’exploitation agricole et les premiers effets du réchauffement climatique.

Selon une étude parue dans « Nature », il ne reste plus que 23 % de surfaces émergées intactes sur Terre (en bleu foncé).

Ce sont ces espaces qu’il nous faut inviter à se développer, à toutes les échelles, si nous souhaitons voir revenir des espèces pour un temps disparues d’un territoire donné. Bien sûr, ces espaces ne peuvent fonctionner s’ils sont mis sous cloche, et c’est aussi la connexion entre eux qu’il conviendra de favoriser. Favorisons un réseau d’habitats reliés les uns aux autres pour que le sauvage revienne, à des échelles de temps plus courtes que ce que l’on aurait pu imaginer.

ESPRITS

Seulement, comment garantir la pérennité de ces espaces, compte tenu de la tendance de notre espèce à vouloir domestiquer toute nature ? Posons l’hypothèse suivante : seuls des esprits sauvages sont à même d’accueillir un monde sauvage avec joie et de cohabiter sans se sentir menacé au point de vouloir en reprendre le contrôle. Un monde qui craint les processus sauvages ne peut que les combattre et, de là, s’artificialiser. C’est bien parce que nous sommes aujourd’hui domestiqués que nous refusons au monde ce à quoi nous n’avons plus accès, la spontanéité, et c’est pourquoi nous pensons qu’espèces et espaces sauvages ne peuvent revenir durablement qu’en travaillant conjointement à un « réensauvagement » des esprits, c’est-à-dire à une meilleure connaissance des processus naturels – en nous et en dehors de nous – pour mieux les accepter, les respecter, les favoriser…

Nous voyons donc que la Voie Sauvage s’inscrit dans un périmètre définis par 3 piliers qui se soutiennent les uns les autres.

Comment, dès lors, passer d’une vision systémique du sauvage à une démarche de réappropriation progressive ?

En fonction de votre degré de familiarité avec le sauvage, nous vous proposons d’en arpenter le chemin en 3 étapes successives et complémentaires :

1/ Aller à la rencontre du sauvage

2/ Retrouver le sauvage en soi

3/ Inviter le sauvage autour de soi

UNE MÉTHODE POUR SUIVRE LA VOIE SAUVAGE EN 3 ÉTAPES

1/ ALLER À LA RENCONTRE DU SAUVAGE

Pour réussir un processus de réensauvagement, nous croyons fermement que le premier pas à faire doit être tourné vers l’extérieur, c’est-à-dire être une démarche volontaire pour aller “à la rencontre de”. Bien qu’il soit omniprésent, tapi dans les recoins de la civilisation tout autour de nous, le sauvage ne commence à se révéler que si on le cherche. Et par où commencer sinon là où nous avons le plus de certitudes de le trouver ?

L’idéologie de notre société maintient l’idée d’une séparation d’avec la nature. De fait, celle-ci a été repoussée hors des villes, ou bien n’y subsiste que là où l’on a pu la valoriser économiquement, sous une forme contrôlée. Ce même contrôle est devenu la norme dans nos campagnes. Il subsiste néanmoins des écosystèmes en bonne santé écologique, si l’on sait où chercher.

C’est là-bas, dans les forêts, dans les montagnes, dans les réserves naturelles et autres espaces naturels sensibles que subsiste les interactions non-humaines les plus préservées possibles. Il nous revient donc de faire le premier pas, de sortir de notre zone de confort pour puiser notre reconnexion au sauvage au plus près de la source. Y développer un savoir naturaliste. Se confronter à l’altérité pour ne plus se sentir séparé de la toile du vivant.

Par la suite, il deviendra plus facile de repérer au sein même de notre société les germes du sauvage toujours prêt à reprendre ses droits dès qu’on lui en laisse le temps et l’espace.

2/ RETROUVER LE SAUVAGE EN SOI

Les études sont claires : notre cerveau n’a pas évolué et est resté le même depuis nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Nous voilà face à l’étrange paradoxe d’un monde de plus en plus artificiel que nous avons façonné et dans lequel, pourtant, notre cerveau ne se reconnaît pas. En effet, une étude démontre ce qu’elle appelle « la théorie du bonheur dans la savane », à savoir que, de tous les habitats, celui dans lequel nous pensons pouvoir être le plus heureux est un paysage aux caractéristiques correspondant à la savane dans laquelle nos lointains ancêtres ont évolué, c’est-à-dire les caractéristiques favorisant notre survie : des arbres pour assurer ombre, repos et nourriture, la présence d’eau à proximité immédiate, des étendues assez vastes pour pouvoir voir un potentiel ennemi arriver au loin et si possible un promontoire pour se protéger. On voit là que les villes que nous nous sommes bâties ne peuvent satisfaire les besoins primaires de notre cerveau.

La bonne nouvelle est qu’il n’y a qu’une fine couche de vernis à gratter pour retrouver l’humain originaire qui sommeille en nous. Par où commencer ? Sans doute par la réactivation de nos sens, simplement engourdis par nos modes de vie modernes, mais véritables vecteurs d’une reconnexion à ce pour quoi nos corps ont été façonnés : un rapport au monde sensible et sophistiqué faits de stimuli riches de sens. Un détour par l’écopsychologie et la compréhension de nos émotions nous permettra également de comprendre en quoi la séparation entre notre intériorité et notre environnement naturel est fine, voire inexistante. L’acquisition de quelques compétences d’autonomie dites de « survie douce » nous donnera pleinement confiance en notre capacité de nous sentir pleinement chez nous en nature sauvage. Enfin, un regard historique sur le processus civilisationnel nous permettra de mettre en lumière la manière dont nous nous sommes auto-domestiqué en même temps que nous avons cru pouvoir domestiquer tout le Vivant autour de nous. En déconstruisant nos croyances quant aux bienfaits d’un monde intégralement maîtrisé, nous pourrons dès lors imaginer un nouveau rapport au Vivant et dessiner les contours d’une société qui ferait davantage de place au sauvage.

3/ INVITER LE SAUVAGE AUTOUR DE SOI

Après avoir retrouvé la part sauvage du monde, à l’extérieur et à l’intérieur de nous, et si tant est que l’on en ait retiré des bienfaits, alors restera à pousser la logique jusqu’au bout en permettant au sauvage de retrouver sa place dans notre environnement immédiat. Bien sûr, il ne s’agira pas de viser trop haut en réintroduisant ours, bisons et castors dans la cité, mais bien de voir le moindre interstice entre deux pavés, le moindre balcon, le moindre jardin comme la merveilleuse occasion de favoriser l’élan spontané du Vivant. Il s’agira d’apprendre à laisser vivre et à dialoguer pour que besoins humains et non-humains cohabitent en bonne intelligence. Pour ce faire, au-delà de technique de renaturation, nous aborderons les notions et stratégies de « diplomatie du vivant » pour se faire l’intermédiaire entre deux mondes : celui du sauvage et de la domestication. Edward O. Wilson appelait de ses vœux un monde qui consacrerait 50% de la planète aux espèces sauvages. Compte tenu de notre impact et de notre démographie, cela ne pourra se réaliser sans apprendre à accueillir et encourager la présence de faune et de flore sauvage dans nos lieux de vie. Tout réensauvagement sur la plus petite des parcelles est un acte politique au service du Vivant dans sa globalité. Par nos regards transformés par la cohabitation, alors seulement aurons-nous une chance de laisser aux générations futures l’opportunité de paysages traversés par de grands troupeaux d’herbivores faisant trembler la terre et la symphonie de d’orchestres d’oiseaux et d’insectes conjurant à jamais la prédiction de printemps silencieux…

QUI SOMMES-NOUS ?

Anthony Foussard

- Gestionnaire d’espaces naturels

- Animateur nature

- Écophilosophe

- Formateur et gérant de Canopée

Amoureux de nature depuis toujours, c’est en 2015 que j’ai contribué à créer une association pour la protection de l’environnement dénommée Connected by Nature et qui, comme son l’indique, prônait déjà l’idée que, déconnectés de notre véritable nature (dans tous les sens du terme), nous devions travailler à plus de reliance – à soi, aux autres, et à la nature.

En 2018, après des études de gestion des espaces naturels et d’animation nature, je suis devenu gérant de l’organisme de formation et bureau d’étude Canopée pour œuvrer au service d’une reconnexion au Vivant, que ce soit en accompagnant des particuliers désireux de développer leur autonomie et de restaurer la biodiversité, des professionnels du soin et du milieu social pour faire profiter des bienfaits de la nature à des publics qui en sont trop souvent éloignés, ou des élus pour travailler à la transition écologique de leurs collectivités.

Par ailleurs, passionné de philosophie, c’est en croisant les approches des sciences naturalistes et de l’éthique environnementale que j’en suis venu à développer la conviction que le sauvage était la clé d’une écologie radicale qui viendrait autant contrer nos capacités de nuisances à l’égard du Vivant que redonner du sens à nos vies dans des sociétés qui en manquent cruellement. Entre la 6ème extinction de masse du Vivant et la protection de l’environnement prônée par le développement durable, je suis persuadé qu’existe une troisième voie encore peu populaire, et à laquelle nous n’avons pas donné la chance qu’elle mérite : la voie sauvage.

C’est au développement de cette approche et à ses applications concrètes que je souhaite à présent me consacrer. Pour ce faire, j’ai la chance de pouvoir collaborer selon les sujets avec des experts passionnés : botanistes, paysagistes, permaculteurs, anthropologues, spécialistes de l’autonomie… Nous avons hâte de vous rencontrer et de pouvoir collaborer pour œuvrer ensemble au réensauvagement du monde, en commençant ici et maintenant, à notre échelle, avant de relier nos efforts pour un avenir durable.

Arthur Matteudi – Anthropologue

En questionnement sur les expériences et les pratiques chamaniques depuis plus de dix ans, Arthur est passé par un long processus initiatique à la fois dans les mondes chamaniques et à l’université à travers des études d’anthropologie. Titulaire d’un Master de l’Université d’Aix-Marseille avec un mémoire sur les nouvelles pratiques chamaniques, Arthur est aujourd’hui en train de finaliser la rédaction de son livre « Ombres et lumières des états de consciences non-ordinaires« , grâce auquel il souhaite ouvrir une 3ème voie, entre chamanisme traditionnel et courant new age.

Hélène Lion – Permacultrice et animatrice nature

Un diplôme d’ingénieur en poche et un master en développement durable, Hélène a d’abord travaillé dans l’industrie, avec l’envie de « changer les choses de l’intérieur ». Elle a découvert le monde de l’entreprise et du management, ses challenges et ses limites.

Après 10 ans dans ce milieu, elle a aspiré à autre chose. Hélène s’est alors formée à la permaculture et au coaching et a créé son entreprise d’accompagnement à la transition.

C’est avec la farouche volonté d’accorder sa place à tous les êtres vivants qu’Hélène conseille aujourd’hui collectivités et entreprises pour accueillir le maximum de biodiversité, et aider chacun à renouer avec ses instincts au cours d’initiation à la survie douce ou aux pratiques de reconnexion sensorielle à la nature.

François Thévenon – Botaniste et mycologue

Cuisinier tout-terrain, François a, dès son plus jeune âge, été initié à la gastronomie et aux cueillettes sauvages par sa grand-mère.

Quelques plantes que la grand-mère de sa grand-mère récoltait déjà, des champignons traqués sous les feuilles mortes, des plantes pour parfumer des apéritifs, des aromates du jardin… Il n’en fallait pas plus pour que François ne réalise l’abondance de la nature comestible et se prenne de passion pour le monde végétal. Il faut dire que c’est une passion toute trouvée quand on a la chance d’apprendre la botanique autour de Fontainebleau.

Botaniste et mycologue reconnu, François est aujourd’hui “consultant culinaire en gastronomie végétale” et vient de sortir son « Petit guide des champignons » aux éditions First.